今日は先日、小規模クラスでの読み聞かせのために作成した紙芝居について書いてみたいと思います。

あるほなつきの読み聞かせは、実際の本を持って読むことに全くこだわってはいません。というより、その内容や絵をその場にいる全員が同じように楽しむためには、その規模によって形態を変えなければならないと考えます。

大人数の時は、プロジェクターで大きなスクリーンに映し出して、マイクも使って読み聞かせをしています。

大型絵本での読み聞かせも、野外などでは目を引きますし、

教室では、モニターに映し出して読むこともあります。また、最近では、各自1冊ずつ手もとに本を用意しての読み聞かせも行っています。

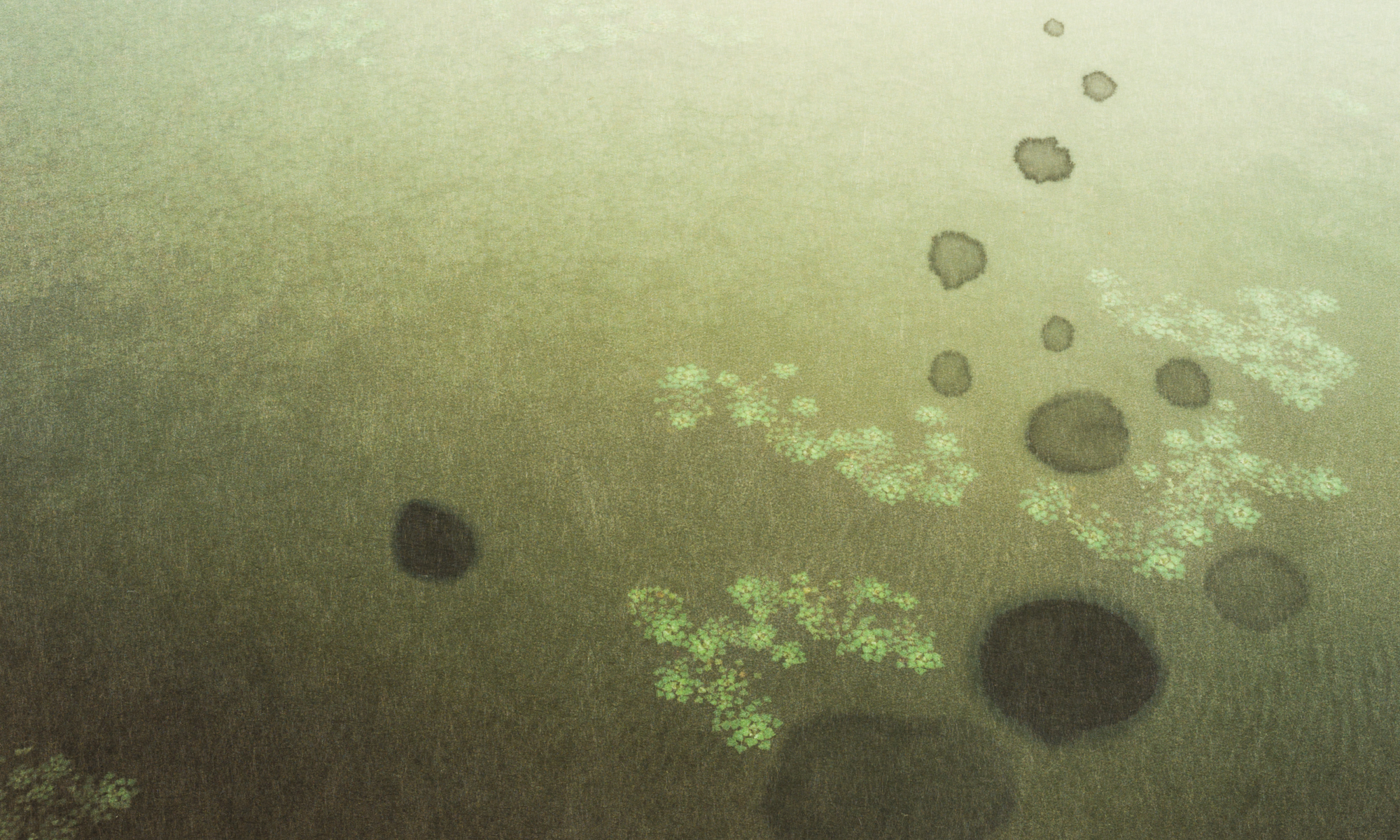

今回、『ぬきつぬかれつ』という作品の紙芝居を作ろうと思ったのは、絵本バージョンでは32ページ(見開き15ページ)に収めるために、一ページに四つの要素を入れている場面や、

真ん中で折れていない状態で見せたい絵もあったので、それぞれの場面を切り離して、見せたいように作りたかった、ということがあります。紙芝居では、見開きの場面にして18枚の仕上がりになりました。

紙芝居作りは、糸でかがったり、ハードカバーを作ることはなく、大きなプリンターで厚手の紙にプリントし、

余白をカットして、

裏面に、表に出ている場面の紙を貼り、

完成です。

紙芝居を読むには、紙を抜き差しできる台があった方がやはり読みやすいので、あるほが工房にあった木で即席で作ってくれました。

教室内での読み聞かせも、これくらいの小規模で近くで見ることができるなら、紙芝居もとても効果的と思います。横に引くことで、次の場面の絵を少しずつ見せていくこともできますね!

今後、大型絵本や紙芝居にしたら面白い作品は、読み聞かせのために作ってみるのもいいかもしれまん。